为深化对石油工业遗产保护理论与实践的认知,推动石油工业遗产保护与专业教育深度融合,8月6日至8日,太阳集团tcy8722网站石韵遗珍实践队赴辽河油田展开了一系列深入调研活动。通过实地考察、专家指导、座谈交流等形式,全方位、多角度地探寻石油精神,共绘石油工业遗产保护与焕新蓝图。

深入油田一线,学习先进工艺

8月6日,在辽河油田设计院,党校老师张世荣以参与辽河石油会战的亲身经历为切入点,生动还原了辽河油田会战那段峥嵘岁月。从1975年高3井发现深层稠油油田,到老一辈石油人冒着零下20℃严寒开展蒸汽吞吐试验,再到攻克超稠油开发世界难题,一代代辽河石油人以“有条件要上,没有条件创造条件也要上”的信念,铸就了“油稠人不愁”的精神丰碑。

在辽河油田欢喜岭采油厂束滨霞采油站,站长董娟向实践队员们介绍了全国劳动模范束滨霞的成长经历和工作经验。束滨霞从一名普通采油女工成长为油井“华佗”,她凭借着对工作的热爱和执着,先后摸索和创新了采油站管理“六法”。针对老油田“三高两低三多”难题,采油厂采用束滨霞提出的“一井一策”分类管理法,通过创新工艺,使稀油井检泵周期延长40%,单井年增原油5吨。

在赵奇峰工作室,工作人员向实践队员们介绍了工作室在技术创新、人才培养等方面的工作成果。针对当前行业创新攻坚进入瓶颈期的问题,工作人员结合辽河油田油品粘稠度过高等具体案例,生动分析了在生产实践中精准发力、靶向创新的重要性。

实践队员在党课结束后的合影 刘嘉宁摄

实践队员在束滨霞采油厂合影 刘嘉宁摄

实践队员参观赵奇峰工作室 刘嘉宁摄

实践队员在赵奇峰工作室的合影 刘嘉宁摄

追溯历史足迹,感悟石油精神

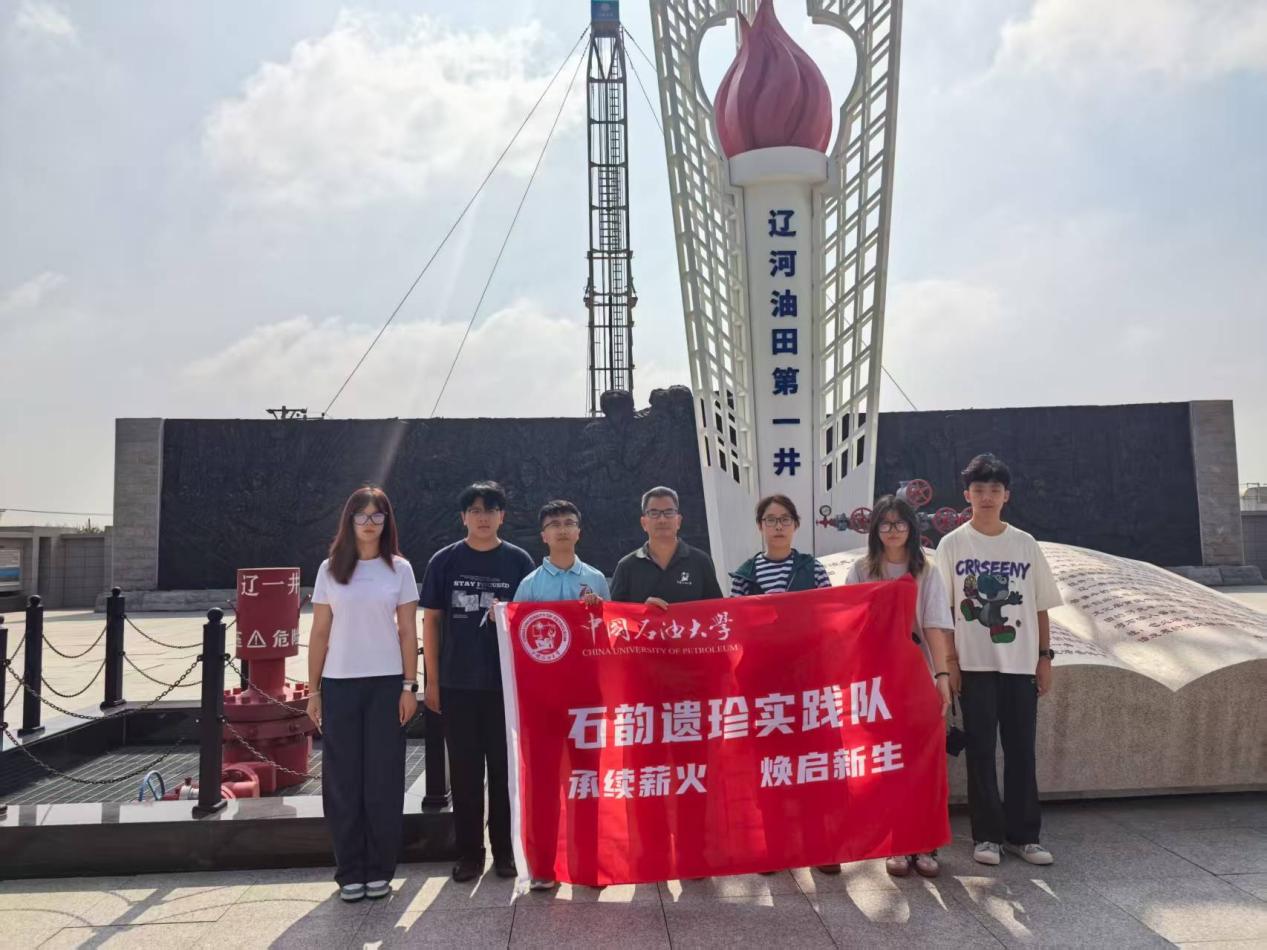

8月7日,在辽河油田相关工作人员的带领下,实践队深入调研了辽一井、黄五井、石油工业遗产基地。通过实地讲解,实践队员系统了解辽河油田从1970年“南大荒”创业起步,到攻克稠油、高凝油、超稠油开发世界级难题的完整历程。据讲解员介绍,辽河油田地质构造复杂,油品类型多样,老一辈石油人以“千把钥匙开千把锁”的恒心与毅力,实现连续千万吨规模稳产,铸就“世界稠油看中国,中国稠油看辽河”的行业标杆,凝练形成“开拓创新、油稠人不愁”的特种油精神。

在石油精神教育基地,99级校友张凌达向实践队员们系统介绍了辽河油田从会战创业到现代化发展的历程。特别是辽河油田构建的SAGD(蒸汽辅助重力泄油)、火驱、化学驱等五大核心技术体系,尤其是中深层稠油大幅度提高采收率技术,使超稠油采收率 提升至35%以上,相关成果荣获国家科技进步奖28项。实践队员们深刻感受到,正是这种开拓创新、勇于胜利的精神,支撑着辽河油田不断突破技术瓶颈,实现高质量发展。

实践队员在辽一井合影 刘嘉宁摄

实践队员参观黄五井 刘嘉宁摄

实践队员参观石油精神教育基地 刘嘉宁摄

实践队员在石油精神教育基地合影 刘嘉宁摄

聚焦工业遗产,探索保护路径

8月8日,实践队赴辽河油田设计院交流学习,并参观盘锦市幸福小区及石油小镇。在设计院座谈会上,工程师杜维华建议建筑学专业学生要扎根行业需求,将参数化设计、绿色建材等新技术融入遗产焕新,让老建筑既保留工业肌理,又具备现代使用价值。随后,学院建筑系主任李佐龙、专业教师戴昀以“石油工业遗产的创新再生与价值重构”为主题,结合辽河油田作为“中国第三大油田”的产业背景,系统阐述了工业遗产保护与城市更新的协同路径。参会师生与辽河油田设计院专家展开深度对话,为石油工业遗产的创新发展提供初步方案。

在幸福小区,实践队实地调研工业遗产活化利用路径。辽河油田一级工程师姚磊系统介绍了该小区在功能布局、空间设计、人文关怀等方面的突破性实践,揭示了其在上世纪成为东北地区“宜居标杆”的深层逻辑。姚磊的细致讲解让实践队员深受启发,队员们考虑通过功能置换、景观再造与记忆符号植入,将石油文化基因融入现代生活场景,实现工业记忆与民生幸福的有机统一。

在石油小镇,实践队员们实地考察上世纪建设的油田职工住宅、厂房等建筑群落。石油小镇工作人员通过历史绘画、明信片展等方式,向大家介绍了令人怀念的油田过往。实践队员们结合专业视角,就空间重构、历史元素保留等议题与工作人员深入交流,期待通过建筑赋能,助力小镇从资源型社区向特色文旅目的地转型,书写时代变迁下的城市更新新篇章。

实践队赴辽河油田设计院参加座谈 刘嘉宁摄

姚磊为实践队员讲解幸福小区设计思路 刘嘉宁摄

实践队员参观石油小镇展览 刘嘉宁摄

实践队员参观石油小镇 刘嘉宁摄

此次系列调研活动,不仅让石韵遗珍实践队的成员们深入了解了石油工业的历史与现状,更让他们深刻感受到了石油精神的内涵与力量。实践队员们纷纷表示,将以“严谨务实、精益求精”的作风投身能源事业,为工业遗产保护与能源强国建设贡献青春力量。未来,他们将继续探寻石油精神的更多内涵,为推动石油工业遗产保护与焕新贡献智慧与力量。

(记者:刘嘉宁,杜威,张宇琳,席佳颖 责任编辑:韩栋庭 审核:王加胜)

学年校历

学年校历