近日,我们李大勇教授团队在海洋能源岩土工程领域中鳞片式吸力基础沉贯特性研究方面取得新进展,相关研究成果《Interfacial shearing characteristics between siliceous sand and the various scales of bioinspired scaled suction caisson during penetration》发表在《Engineering Geology》,《Formation of soil plug in bioinspired scaled suction caissons in sand for offshore wind turbine》发表在《Energy》。《Engineering Geology》和《Energy》分别为工程地质和能源领域顶级期刊(中科院一区Top)。论文第一作者为在读博士生赵继鹏,通讯作者为李大勇教授,太阳集团网址8722为第一署名单位和唯一通讯单位。该研究得到国家自然科学基金面上项目资助。

(1)研发海洋土-结构界面多向渗流剪切可视化实验系统

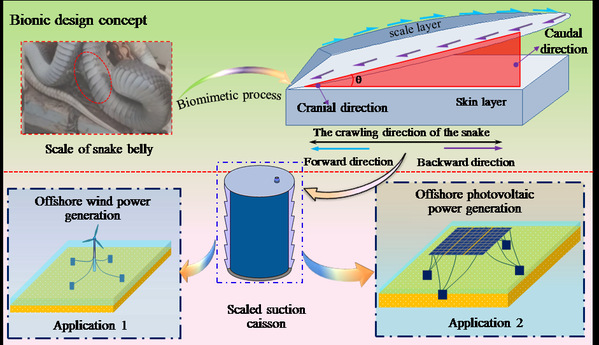

鳞片式吸力基础的仿生灵感启发于蛇类爬行动物前进时阻力减小,后退时阻力增大的原理。在吸力基础的外侧壁采用了仿生蛇腹鳞片结构(简化为蛇腹皮肤层与鳞片所形成的三角区域)。在前期研究中已充分论证鳞片式吸力基础具备降低土塞高度,降低沉贯阻力,消除灌浆工艺及提升服役承载力的效果。寻求最优仿生鳞片桶壁布置方式及揭示沉贯机理是推动鳞片式吸力基础应用的前提。

鳞片式吸力基础仿生过程

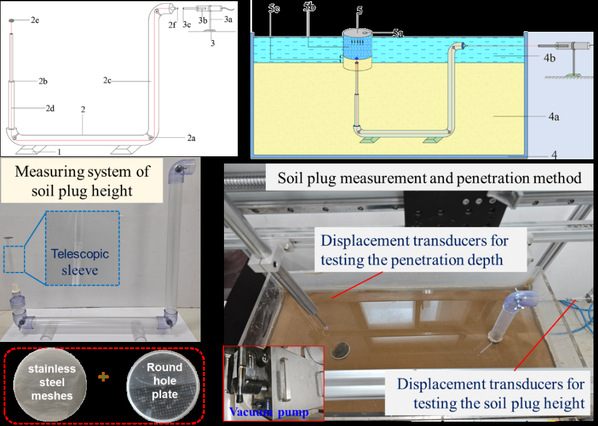

仿生鳞片的排列方式对降低吸力基础沉贯阻力具有重要意义。李大勇教授团队联合山东科技大学张雨坤教授团队联合研发了世界上首个海洋土-结构界面多向渗流剪切可视化实验系统,该系统可在计算机控制下实现考虑渗流的标准直剪试验、循环剪切试验以及孔隙水压力测量,并实现土-结构界面剪切全过程可视化。可进一步解释吸力基础的沉贯和承载机理,尤其找到沉贯过程中吸力基础桶壁对土体剪切区域的力学影响,揭示基础沉贯时剪切强度软化的机理,是促使吸力基础沉贯及承载性能研究从“宏观”角度走向“细观”角度的关键一步。

海洋土-结构界面多向渗流剪切可视化实验系统

(2)构建砂土-鳞片钢界面剪切过程中临界剪应力的理论计算方法

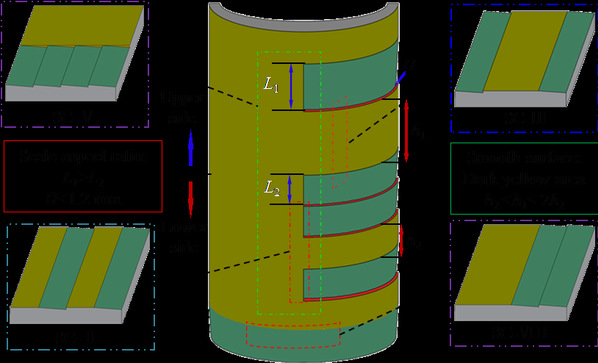

通过界面直剪试验,该项研究从土体颗粒形状、颗粒间咬合力以及颗粒破碎等角度出发,揭示了砂土-鳞片钢界面剪应力的应变硬化与软化机制,并阐明了鳞片高度对剪切带演化规律的影响;系统分析了不同鳞片结构在剪切过程中引发的土体剪胀与剪缩特性,从而明确了鳞片结构的减阻机理。在此基础上,构建了砂土-鳞片钢界面剪切过程中临界剪应力的理论计算方法,为鳞片结构的合理布置提供了理论依据。研究团队进一步确定了最优鳞片类型、临界鳞片高度以及不同应力水平下的鳞片构造形式,最终提出了吸力基础鳞片的最优几何特征与布置方案。该研究成果可为鳞片式吸力基础的设计与优化提供重要技术支撑。

仿生鳞片桶壁最优布置方式

(3)建立了涵盖整个沉贯过程的土塞高度全寿命周期预测模型

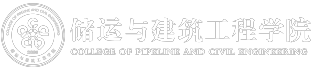

吸力基础在沉贯过程中,土塞高度的不可测与不可控是当前研究面临的关键难题。针对该问题,研究团队研制出一套可实时测量土塞高度动态演化过程的试验装置,用于监测吸力基础安装中的土塞发展。与传统的观测方法及激光传感器测量手段相比,该装置实现了对土塞高度变化全过程的连续监测。团队首次将吸力沉贯期间土塞的发展划分为萌芽阶段、发展阶段和稳定阶段,并建立了涵盖整个沉贯过程的土塞高度全寿命周期预测模型。为进一步控制土塞高度,团队综合研究了连续、间歇与低速启动沉贯等不同施工方式对沉贯特性的影响,提出了一种适用于吸力基础沉贯的新方法。结果表明,采用新方法后,鳞片式吸力基础的土塞高度降低了19.36%–28.31%,沉贯深度增加了4.12%–7.13%。该研究为鳞片式吸力基础的沉贯行为提供了理论支撑与技术指导。

土塞高度实时测量试验系统

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2025.108040

https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.137157

学年校历

学年校历