近日,我们刘建林教授团队在能源工程与力学交叉领域中LNG薄膜储罐关键构件材料的本构关系及疲劳性能预测模型等研究方面取得新进展,相关研究成果《The modified Swift constitutive model of 304L stainless steel at the cryogenic temperature based on the Olson–Cohen model》发表在《Engineering Fracture Mechanics》,《A modified fatigue model for life prediction of austenitic stainless steel corrugated plate structures under cryogenic conditions considering martensitic transformation effects》发表在《International Journal of Fatigue》。发表期刊均为力学领域顶级期刊。论文第一作者为在读博士生张继光,通讯作者为刘建林教授,太阳集团网址8722为第一署名单位和唯一通讯单位。上述研究得到国家自然科学基金面上项目、山东省自然科学基金面上项目等资助。

论文首页

(1)低温下考虑相变效应的不锈钢本构模型的建立

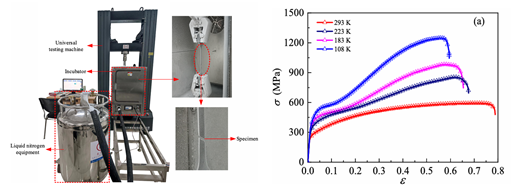

本研究面向LNG薄膜储罐的工程应用需求,围绕其关键构件材料在复杂工况下的性能演化问题,综合运用理论分析、实验测试与数值模拟等多种研究手段,对主屏蔽层采用的304L不锈钢材料,通过自主设计的低温实验装置,系统获取了其在293 K、223 K、183 K及108 K等多个温度水平下的马氏体体积分数演变数据,并据此建立了能够反映温度敏感性的马氏体相变动力学模型。进一步结合不同温度下的应力-应变行为,构建了考虑马氏体相变效应的修正本构关系,从而定量揭示了温度、相变行为与外部机械载荷三者之间的复杂耦合机制及其对材料力学性能的协同影响。该研究不仅从理论层面深化了对LNG储罐材料在极端工况下行为规律的认识,也为工程实践中结构寿命预测与安全评价提供了关键模型与分析方法。

低温下材料应力-应变测试装备及实验数据

(2)耦合相对马氏体含量疲劳寿命预测模型的修正

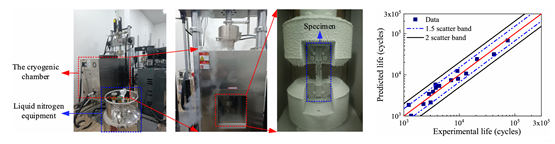

本研究通过自主设计的测试工装与低温疲劳实验平台,定量获取了304L不锈钢在293 K、223 K、183 K及108 K四个特征温度下的S-N疲劳数据,揭示了其疲劳寿命随温度降低而显著延长的强化效应。在此基础上,结合不同温度和应力水平下马氏体体积分数的实验测试结果,构建了一个同时考虑温度与疲劳载荷作用的马氏体相变动力学模型,定量描述了低温与循环应力共同诱发的相变行为。进一步借鉴聚合物材料中的时温等效原理,引入了“相对马氏体含量”作为状态参量,建立了适用于宽温域条件的修正疲劳寿命预测模型。该模型仅需有限温度节点的实验数据,即可实现对连续温度区间内材料疲劳行为的准确预估,显著降低了全温域疲劳性能评价的实验成本与技术门槛。本研究不仅为304L不锈钢在深低温环境下的疲劳性能评估提供了可靠模型,也为解决极端低温环境下材料疲劳测试的难题提供了新思路。

低温下材料疲劳测试装备及模型预测与实验数据的对比

论文链接:

(1)https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2024.110336

(2)https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2025.109190

学年校历

学年校历