近期,我们韩辉教授团队在非共沸工质传热强化和机理研究方面取得新进展,相关研究成果《Experimental investigation on pool boiling bubble growth of pure pentane and non-azeotropic mixtures of pentane/hexane on heated surface》发表在《International Communications in Heat and Mass Transfer》;《Experimental study on the subcooled flow boiling of non-azeotropic mixtures in rhombic fin microchannels》和《Experimental study of pool boiling characteristics for non-azeotropic mixtures n-pentane/n-hexane on microstructure surfaces》发表在《International Journal of Heat and Mass Transfer》。发表期刊为传热传质领域著名期刊。论文通讯作者为韩辉教授,太阳集团网址8722为第一署名单位和唯一通讯单位。上述研究得到国家自然科学基金项目资助。

论文首页

(1)非共沸工质气泡生长动力学与流动机理研究

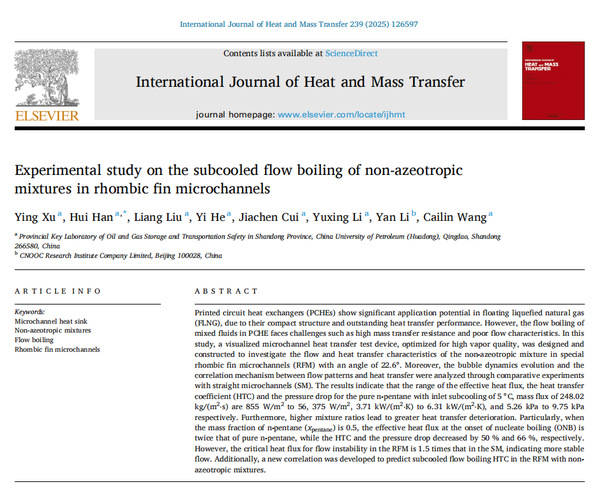

气泡生长对沸腾传热性能具有重要影响,而建立精确的纯制冷剂和非共沸制冷剂气泡生长模型是传热研究的关键。本研究设计了一种可视化实验装置,用于观测池沸腾过程中的气泡生长行为,并揭示了气泡脱离后液态烷烃补充至成核位点的流动机制。实验还表明,液态烷烃的平均气泡停留时间明显短于具有较大表面张力和接触角的液体。气泡脱离后,液态烷烃能快速补充至成核位点,有利于稳定边界层的形成。基于烷烃气泡的生长机理,本研究分别对气泡生长速率模型和抑制因子进行了修正,为混合工质精确传热模型的建立奠定了基础。

过热层高度与气泡高度比值与模型预测的比较

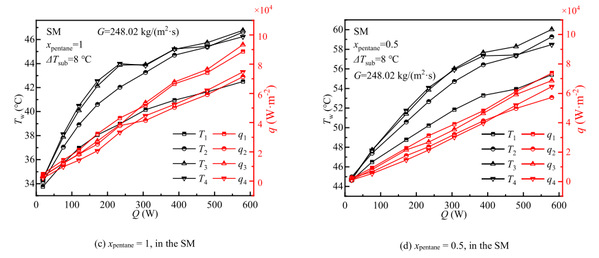

(2)微通道内非共沸工质过冷沸腾及结构优化

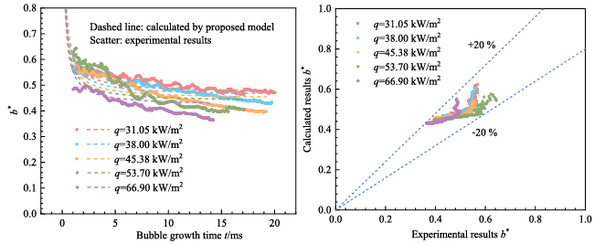

混合工质在微通道内的流动沸腾是解决高热流密度散热问题的有效途径,但传统结构存在传质阻力大、核态沸腾延迟等挑战。为解决这一难题,本研究以正戊烷/正己烷混合工质为对象,考察了菱形翅片微通道在不同入口过冷度、质量流量及组分浓度下的传热与压降特性。实验发现,入口过冷度、质量流量和混合程度对核态沸腾起始、传热系数和压降均存在影响。同时,对比菱形翅片微通道与普通直矩形微通道的性能表明,不同热流密度下两种结构各具优势。通过可视化观测发现,菱形翅片结构对热边界层和液膜形成具有一定影响,该研究为微通道结构优化和混合工质流动沸腾传热提供了实验数据和理论参考。

微通道内不同位置气泡的流动动力学和传热特性曲线

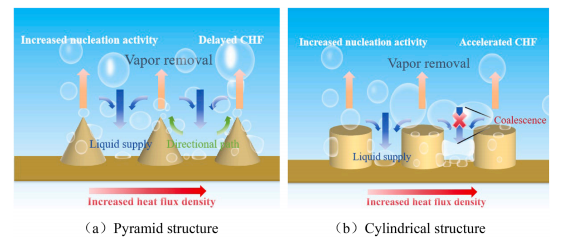

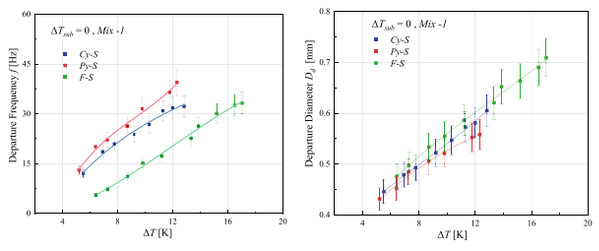

(3)微结构表面对非共沸工质池沸腾传热特性的影响研究

混合烷烃作为液化工艺中的关键制冷剂,其传热性能直接影响了系统的能效与稳定性。本研究针对正戊烷/正己烷混合制冷剂,通过池沸腾实验系统研究了其在三种微结构表面上的沸腾传热特性。实验发现,相比于平面和圆柱形结构,金字塔微结构表面表现出最优异的传热强化效果。同时观察到,当正戊烷质量分数为0.5时,混合工质出现显著的传热恶化现象。通过可视化分析发现,微结构表面能有效增加成核位点密度,提高气泡脱离频率,其中金字塔表面的独特导向作用可抑制气泡聚集,延缓蘑菇状气泡形成。最后基于实验数据建立了传热系数关联式,为微结构表面传热强化提供了参考和选择。

微结构表面气泡动力学与脱离强化机制

学年校历

学年校历